aiESG(福岡市博多区、馬奈木俊介代表=九州大学主幹教授)は社名の通り、人工知能(AI)を活用したESG(環境・社会・企業統治)分析を企業に提供している。商品やサービスを3290項目で評価し、人権侵害や環境破壊のリスクを洗い出す。Tシャツ1枚でも海外のサプライチェーン(供給網)までさかのぼって定量的な評価を下す。

aiESGは馬奈木教授が設立した大学発ベンチャー企業。2023年春からサービスを開始し、日東電工やインフロニア・ホールディングス(HD)、九州電力、西部ガスHDのほか、アパレルなど20社が採用する。

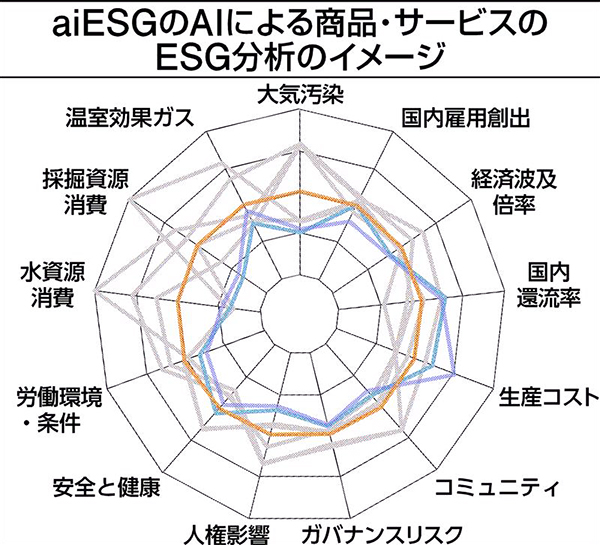

大企業に選ばれている理由の一つに世界基準の評価が挙げられる。aiESGは国際機関や各国政府、業界が持つ膨大なデータを集め、評価基準を構築した。温室効果ガス(GHG)排出量、水や鉱物資源の消費量、賃金、児童労働、ジェンダー平等(男女格差解消)などの項目について世界基準に照らした採点が可能だ。

現在、コンサルティング会社を中心に企業全般を対象とするESG評価が主流となっている。商品・サービスは生産や調達活動を伴うため、人権侵害や環境破壊のリスクが潜む。aiESGの分析によって社会や環境への配慮を欠いて生産されたリスクを発見できれば、企業は対策を検討しやすい。

馬奈木教授は「評価を知りたいニーズに応えられる」とメリットを付け加える。GHGは計測できるので、削減活動を評価できる。人権のような定量評価が難しいESG項目についても、AIによって点数化することで評価可能になる。

経営戦略にも活用できる。欧州を中心に環境や人権問題に対する規制が強まり、基準を満たさないと欧州市場での事業で不利となる状況が生まれている。その基準を決めるのは欧州だ。馬奈木教授は「できた基準に合わせると後手になる。欧州が基準をつくると言い出した時点で、aiESGの結果を使って先回りして手を打てる」と語る。

aiESGは新サービスとして統合報告書のESG評価も始めた。生成AIを駆使してニュースなどから社会要請を予測し、発刊した統合報告書の記事が要請と合致しているかを分析できる。環境などをめぐる動向が変化する中、要請から外れた記述があれば修正の対象となる。英語版を評価するので、グローバル企業は海外にも通用する報告書を作成できる。九州電力が第一号で採用を決めた。