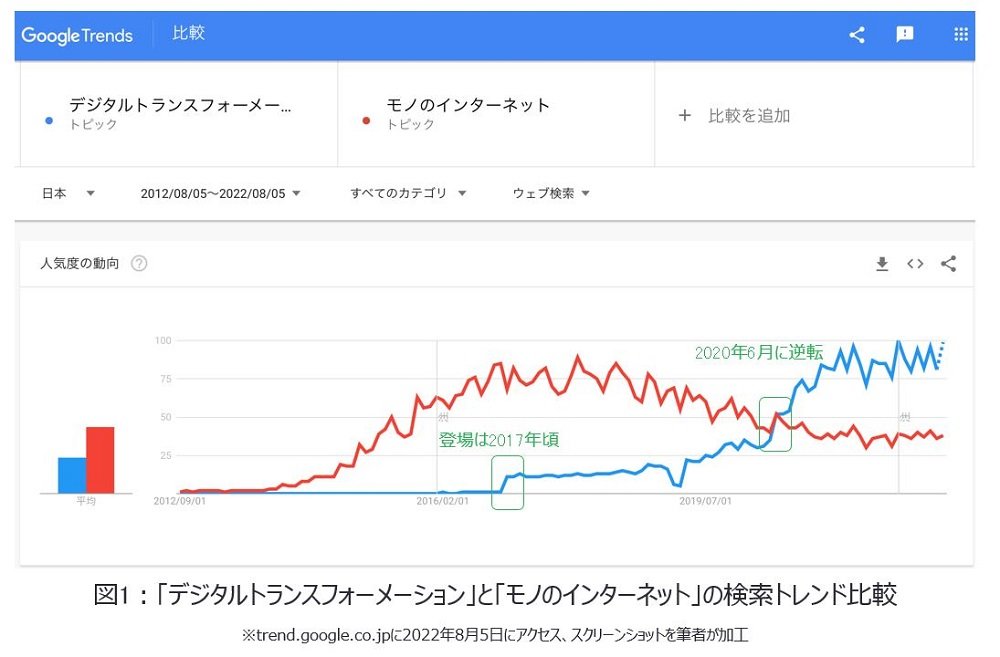

DXという言葉が一般化し、昨今では主要なビジネストレンドワードの1つとして数えられている。しかし、多くの企業の経営企画担当者にとっては目を覆い、耳を塞ぎたくなる言葉かもしれない。グーグルトレンドで「デジタルトランスフォーメーション」というトピックがいつ頃登場したかを調べてみた(図1)。

日本ではおおよそ2017年ごろに登場し、20年6月に少し前の業界ホットワードであった”モノのインターネット(IoT)”を逆転している。このことから約2年前には定着していたと考えることができる。言い換えれば「よく耳にする」ようになってから2年が経過しているわけだが、企業のDX担当者の顔色が明るくないのはなぜだろうか。それは、DXという言葉にはおおむね”失敗”の二文字がついて回るからではないだろうか。

低すぎる日本企業のDXの成功率

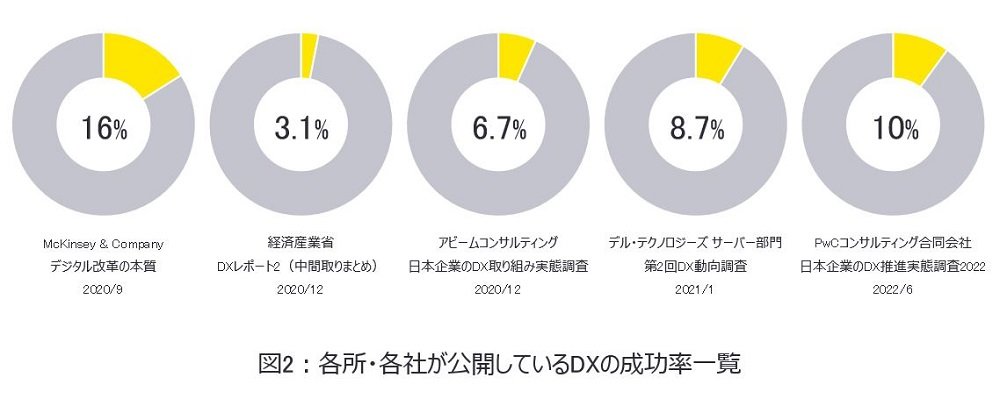

企業のDXの成功率は経済産業省やIT企業、コンサルティングファームなどが企業へのアンケートなどから算出し、世の中に発表している。同じ基準で成否を判定しているわけではないため当然ばらつきはあるものの、総じて言えば約10%程度の成功率であると把握できる(図2)。100社が挑戦すれば、変革に成功する企業は10社前後ということになる。

そして各社の発表内容やWeb調査などから推察するに、その失敗の原因は以下の3カテゴリに集約される。

- トップ

- マネジメント層の理解不足、カルチャー

- デジタルテクノロジーの理解不足

- 人材や実行組織の不足・不備

つまり、デジタルテクノロジーによる企業変革を進めたくてもその意思が弱く、デジタルに関する知識も薄く、実行するリソースがそろわないので思うように進まないというのが実態ではなかろうか。

顧客目線で感じるDXの成否

ここで筆者が実際に体験した企業のDXによる顧客体験の差の事例を紹介しよう。A社およびB社はどちらもよく知られたファストフード店である。コロナ禍で急進したビジネスの1つに飲食のデリバリービジネスがあるが、両社ともモバイル端末からの注文に対応している。

A社では店舗に着く前に自分のスマートフォンで注文を済ませれば、レジに並ぶ他の顧客よりも先に商品を受け取ることができる。一方、B社のモバイル注文システムを利用した際は、時間指定で予約注文したにもかかわらず、受け取りのときに「商品が用意できないので別のものに交換してもいいか」と店員から伝えられたことがあった。

その後も何度か利用したもののどこか頼りなく、顧客体験としてはA社と雲泥の差を感じた。ここでの洞察は「B社の店員がちゃんと教育を受けていないのでは?」ということではない。実はA社とB社では店内のオペレーションのデジタル度が全く違うのである。

A社では、商品を作って提供し決済するという一連の流れがデジタル化されている。それに対し、B社ではモバイルから受けた注文を一度アナログ化(=紙に)し、店員に伝えるオペレーションになっていた。新しい業務を受け入れるための土壌がそもそも異なっていることが分かる。A社はモバイル型の注文システムの導入自体が早かった。他社がその顧客体験だけをまねようとしてもうまくいかないのは、もともとのこういった細部にわたるデジタルテクノロジーの浸透度に起因することが多いのだ。

これは単なる推察であるが、A社にモバイル型の注文システムにおいて先を越されたため、B社も上層部の”鶴の一声”でなんとか実装までこぎ着けた。しかし、デジタル度合いの差で顧客体験の差につながってしまったという実態がうかがえる。

B社の失敗はなぜ起こった? DXが進まないワケ

DXが進まない理由を挙げれば枚挙にいとまがないが、大きく分けると3つの傾向が見て取れる。「そもそも成功の定義ができていない」「実行の体制が整っていない」「DXを正しく理解していない」という3つである。それぞれ順に解説していく。

1. そもそも成功の定義ができていない

DXが進まないと感じる理由を少し掘り下げていくと、ある一定の水準に届かないといった悩みよりも、正しい方向に進んでいる気がしないといった”迷子感”を上げるDX担当者は少なくない。テーマとしてDXを与えられるものの、一体どこを目指していくのかが曖昧なまま暗中模索しているのである。これはつまり、DXによって成し遂げられるはずの「成功」の定義ができていないのである。

例えば、「顧客満足度スコア4以上を目指す」といった定量的な目標に関連してDXが語られている場合においては、このような迷子は発生しにくい。なぜならば、その定量的な目標が達成されたかどうかが分かりやすい成功指標となるからである。しかし、DXが語られる文脈の多くは「企業像」に結び付くことが多く、定量的な目標に関連している方がまれというのが筆者の実感だ。「企業像=ありたい姿」は得てして抽象的なものであるため、DXの成功を定量的に計測する指標として適していない。

2. 実行の体制が整っていない

社内にDXの冠がついた部門・部署があれば一見「体制」に問題はないように見えるかもしれないが、部門にただ人を集めただけでは体制が「整っている」とは言えない。では人以外に何を備えれば実行の体制が整っていると断じることができるのだろうか。

最初に挙げられるのが、この実行組織が持つ権限範囲の拡大である。このDX推進組織が全社のデータ処理に関するさまざまな権限(アーキテクチャの設計やルールの整備など)を扱えるようにする。当社のクライアントにも、DX推進部隊がデータ分析のための基盤の主管部門を担っていることによって、各部門にDX推進により得られる実利を認識させ、合意形成につなげた成功事例もあると聞く。

次に挙げたいのは、この実行組織が主体的に扱える予算である。DX関連の全予算を掌握できていることが望ましいが、DXで手を付ける範囲は幅広く、部門ごとの予算承認になりがちというのが日本企業のよくある風景である。DX推進は経営者や経営層の意思や意向が(良くも悪くも)強く反映される特性を持っている。だからこそ経営者には、基盤整備や権限移譲など実行組織が改革を進めやすい土壌を整えてもらいたい。

3. DXを正しく理解していない

DXを正しく理解しているかどうかを簡単にチェックする方法がある。以下の質問に対してどんな答えを持っているかで判断できる。 【問い】あなたが今実行しようとしているDXの費用対効果(ROI)を説明できますか?

「何億円の投資を何年で回収できる」「計算はまだだが、効果が投資を上回るはず」という回答が正解のように聞こえるが、DXを正しく理解しているかどうかという側面で判定すると、残念ながら理解度は低いと言わざるを得ない。

筆者が考える正解は「費用対効果(ROI)は分からない」だ。DXの費用対効果は計算で導き出して損得を勘定する「P/L(Profit/Loss)」思考で考えるのではなく、長期的に会社の資産とする「B/S(バランスシート)」思考で考えるべきというのが筆者の主張にあたる。

DXの文脈では投資とその回収プランがセットになって語られてしまう場面も少なくない。DXでROIが測れるものもあるが、それはDXという大きな概念に基づいて進められるデジタル化プロジェクトやIT投資のROIを指す。DXを推進するトップが「B/S思考」でDXという取り組みを捉えられているかがDXを成功に導く第一歩になると言えるだろう。

手段が目的化していないか?

経済産業省はデジタルガバナンス・コード2.0(旧DX推進ガイドライン)にて、DXを以下のように定義している。 「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」(出典:出典:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」R.4 9月改訂)

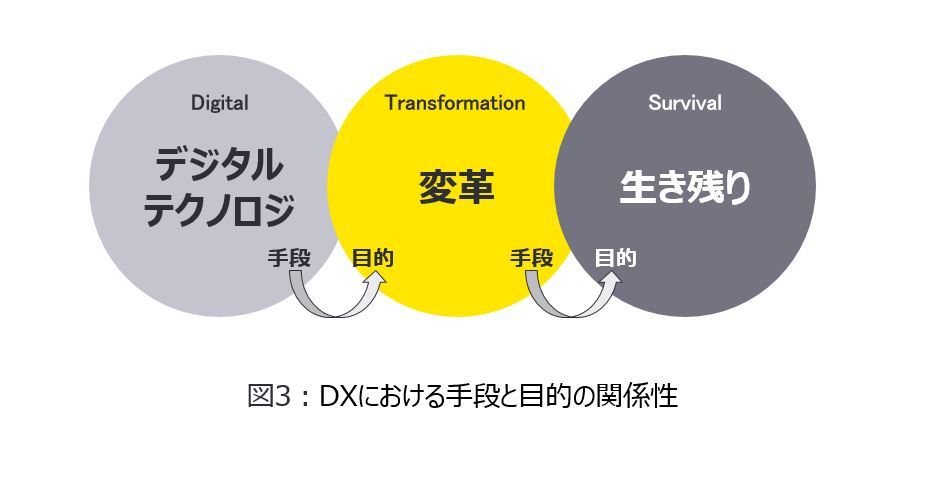

自然界における生物の進化に例えるならば、DXとは「激変する環境下における、生き残りを賭けた変異と適応」であり、うまく乗り切れなかった生物には種の絶滅が待っていると言える。

生き残るために競争優位性を獲得することがDXの主目的であり、”変革”はその手段にすぎないのだ。手段と目的は連綿とつながる関係にあるものの、その位置関係を見誤らないことが重要である(図3)。

DXを正しく理解したその先

DXの本当の進め方(前編)では、日本企業のDXの現状に触れ、DXが進まない3つの理由を解説した。特に、「手段と目的の位置関係の整理」として解説したように、DXに対する理解の不正確さは多くの企業が今まさに直面している課題である。

本稿をここまでお読みいただいた読者の皆さまには、自社がどのようにDXを位置づけているかをあらためて確認してもらいたい。経営のトップ層から現場に至るまで同じ理解を持って取り組めているだろうか。

DXは「誰のため」「何のため」なのかを確認しあってみてほしい。理解度の差や解釈のズレを感じることになるだろうが、心配はいらない。差がある、ズレがあることが問題なのではなく、それを認識していないことが問題だからだ。問題を認識しさえすれば、解決に向けて進み始めることができる。

source: Yahoo news